Uno los ve venir, trata de eludirlos, pero no tiene la cintura de Nicolino Loche. Comienzan con un chiste que busca complicidad. O escuchan un relato sobre la importancia de no mezclar el agua caliente con la fría, o sobre la posición en la que debería jugar Messi en la selección. Del otro lado el cerebro está haciendo lo que en informática se llama “matcheo”, compara signos con los que están archivados en la base de datos para buscar una coincidencia y arrancar. Cuando aparece el “match”, comienzan con un comentario que tiene poco que ver: “si, a ver cuándo se va la mina esta” o “Messi juega mal en la selección porque desde que canal 7 le robó el fútbol a TyC está todo mal”. Uno pone cara de circunstancias y trata de esbozar un “aha, pero yo te decía que…”. No hay caso, el interlocutor no va a aceptar que haya alguien de clase media que no mire sus programas predilectos, que no insulte a la Presidenta y hasta que disfrute de sus discursos. No lo conciben y exigen que uno cambie, que se redima, como esos señores y señoras que los domingos tocan el timbre para explicar al pobre tipo que en lugar de tomar mate debería estar evangelizando a alguien para no ir al infierno.

El fenómeno es nuevo para quienes no vivieron el peronismo y sobre todo se experimenta en los sectores de clase media. Padres, hijos, hermanos, novios, esposos, amigos, colegas, vecinos, todos aquellos que comparten algún tipo de relación social sufren –o sufrimos- un síndrome de polarización política cuyo síntoma son las discusiones sin fin, o con fines no deseados. Algunos, por las dudas, dicen “yo no soy K, aunque lo de las AFJP me pareció bien”, pero no hay caso, el depredador se prendió a la víctima y no la va a soltar. Miente quien diga que no pasó por alguna de esas situaciones en las que se espera un insulto, o al menos un mea culpa, una auto-flagelación, de tal manera que algunas reuniones directamente se vuelven tediosas. Hay cierta necesidad de hablar mal de la Presidenta y del Gobierno y una reacción casi violenta cuando alguien se identifica como oficialista o como favorable a las medidas del Gobierno.

Después de dos años de vivir situaciones similares, la intuición, o el olfato profesional, comienzan a indicar que a pesar de la heterogeneidad de orígenes esas discusiones tienen un patrón común. Puestos a buscarlo entre peleas, desencuentros y otros problemas, finalmente surgen algunas hipótesis. Como toda clasificación, hay cierta arbitrariedad, pero vale la pena exponerlo para que en alguna carrera de Ciencias Sociales haya más temas para hacer tesis.

En la vida cotidiana uno se encuentra con críticas de orígenes diversos pero con un rasgo en común: La pretensión de universalidad y la imposición de reglas de juego unilaterales. Por un lado, al Gobierno lo critican los marxistas ortodoxos y los partidos y militantes de diversos grupos que se ubican a la izquierda de la izquierda del Gobierno. Allí es imposible discutir si las reglas son entre la propiedad colectiva de los medios de producción y de cambio y el peronismo en el poder. ¿Cómo explicarle a un teórico que tiene un sistema perfecto en su bolsillo izquierdo que los gobiernos son heterogéneos, que los fenómenos sociales y económicos son mucho más complejos que la simplificación que se ha hecho del pobre Carlos Marx? Imposible. Allí cabe otro consejo: Jamás se le ocurra recordar las amistades de unos de los grupos más fuertes con la Sociedad Rural ni al otro su defensa incondicional de los grupos mediáticos. Mejor cruzar la calle y hablar de otra cosa, si no es un pariente al que se le deba al menos un saludo amable.

Por el otro lado, los conservadores y neoliberales también tienen su manual. Es imposible defender frente a ellos a un Gobierno que tiene algún rasgo ligeramente defensor del rol del Estado en la economía, que termina con el robo de las AFJP, que renacionaliza empresas clave y que decide abrazarse con las Madres de Plaza de Mayo más que con algún militar desubicado. Ni siquiera se conforman con el veto por la conservación de los glaciares. Nada los conforma, como a ciertas empresas y ciertos países.

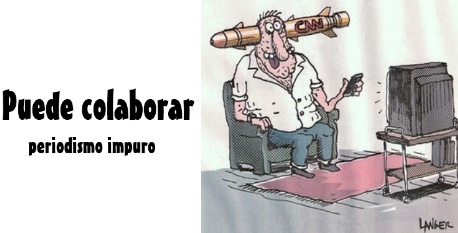

Finalmente hay un tercer grupo, que lo dejamos para el final porque es el más numeroso, el más difuso y tal vez el más complicado para los tercos que se resisten a la armonía familiar, social o de otros grupos. Son los temibles críticos que apuntan con el sentido común, tal vez el peor de los sentidos, por usar un lugar común. La pretensión es que ciertos fragmentos de su experiencia personal y sus charlas con el grupo social y los medios de comunicación se conviertan en leyes universales. Todo se generaliza. Sus fuentes son los programas de TV, algunas columnas de periodistas “prestigiosos”, los inefables taxistas y el vecino del 4º piso que se quedó sin trabajo. Como sus pensamientos son universales, obligan a que del otro lado también los argumentos estén dentro de sus reglas de juego. Todo intento por escapar será vano, cualquier intercambio será imposible.

Son tres categorías arbitrarias entre las cuales hay millones de opciones más o menos grises. En todos los casos, la pretensión de universalidad, el pensamiento totalizante y global convierten al crítico en un ansioso que circula por la vida a la búsqueda de una víctima que ose no insultar al Gobierno o que haya cometido el pecado de aceptar que algunas cosas están bien hechas, aunque Leuco, Castro, Morales Solá, Mirtha Legrand o el taxista ocasional digan lo contrario. El castigo será implacable y la víctima en cuestión tendrá que hacer como Melquiades y huir con elegancia.